OEUVRES

BIOGRAPHIE

VIDEOS

Retrouvez les oeuvres de Sergio Moscona sur ArtSper |

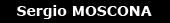

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,

acrylique sur toile 150 x 210 cm

|

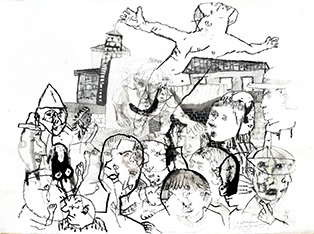

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,

acrylique sur toile 150 x 210 cm

|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,

acrylique sur toile 150 x 210 cm

|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,

acrylique sur toile 150 x 210 cm

|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,

acrylique sur toile 150 x 210 cm

|

Sergio Moscona" Le cirque", 2018,

acrylique sur toile 150 x 210 cm

|

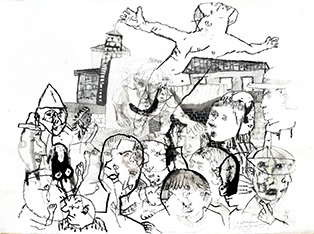

Sergio Moscona Le cirque 2018

Acrylique sur papier |

Sergio Moscona Le cirque 2018

Acrylique sur papier |

Sergio Moscona Le cirque 2018

Acrylique sur papier |

"

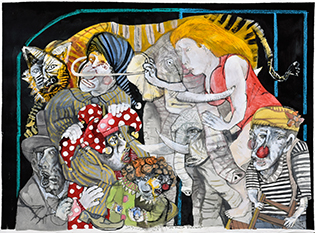

El Salvador IV ", 2018,

58 x 76 cm |

"

El Salvador ", 2018,

56 x 76 cm |

"

El Salvador V ", 2018,

56 x 76 cm

|

« Mon œuvre se

nourrit de faits sociaux, c’est un jeu constant avec ce

qui arrive, une interaction qui déplace et retourne les

choses avec la seule intention de tenter de s’en

approcher à partir d’un point où je puisse, dans la

mesure du possible, les comprendre ».

Né

en 1979, Sergio Moscona vit et travaille à Buenos Aires,

Argentine.

« A

34 ans, ce prodige argentin apparait comme une des

figures montantes de l’art contemporain mondial. Nourri

au génie de Picasso, il tisse une épopée humaine,

brutale et raffinée, tragicomique et monumentale »

tiré de l’article Inhumaine comédie écrit

par Marion

KLING dans Artension n° 120, 2013.

« Les

femmes de la place de Mai, photos d’enfants brandies

comme des armes, les défilés

de militaires en grand uniforme, les violences dans les

rues, sont autant d’images de la dictature en Argentine

(1976-1983), que Sergio Moscona n’a eu de cesse de

montrer dans sa peinture.

Né en 1979, Moscona vit à Buenos Aires. Issu de la

classe moyenne (sa mère est psychanalyste et son père,

médecin), il dit n’avoir pas souffert directement du

régime politique de son pays. Son travail semble

cependant marqué par ces années et le contexte social et

politique demeure toujours présent dans ses toiles. Son

oeuvre s’inscrit ainsi dans une tradition narrative dans

laquelle on peut voir l’héritage d’une lignée d’artistes

argentins, politiquement engagés, tels Antonio Segui (né

en 1934), ou Antonio Berni (1905-1981). Les peintres de

la « Otra Figuracion » des années 1960, qui se

distinguent par le traitement très libre de la figure

humaine, l’influenceront aussi durablement. Le motif de

Sergio Moscona, c’est l’homme, qu’il représente surtout

en groupe, mêlé à des foules et à des processions.

Cependant,

là où les masses, telles que le totalitarisme les a

forgées, abolissent l’individu, la foule, telle que

Moscona la montre, non seulement n’attente pas à

l’individu mais le préserve, le rehausse au-dessus de sa

condition d’homme seul. A l’évidence, ces corps

étroitement mêlés dans des étreintes violentes ou

fraternelles reflètent chez l’artiste l’obsession de

l’improbable réconciliation entre les êtres. Les formes

compressées et sans arrière-plan qui débordent presque

de la surface, expriment cette hantise. C’est dans les

rues grouillant de monde et dans les bus de Buenos Aires

que Moscona glane ses images. Pour en restituer les

sons, le mouvement, les parfums, il les superpose sur la

toile ou le papier, en couches transparentes et leur

fait subir des décalages. Par le biais de différents

plans juxtaposés ou enchevêtrés, il laisse apparaître

les personnages les uns à travers les autres, faisant

surgir des espaces temps inattendus (un peu comme les

repentirs, ces images incertaines, peintes sur les

toiles anciennes que l’on découvre à la faveur d’une

radiographie). L’ensemble est riche de la multiplication

des solutions plastiques proposées et surprend par sa

diversité. A seulement 36 ans, Moscona a déjà réalisé

des dizaines de séries, déclinées sur toutes sortes de

supports, certaines comme l’« Interprétation libre de

Guernica » de Picasso ayant donné lieu à d’innombrables

peintures et dessins à l’encre de Chine, au crayon et à

l’acrylique.

Car

l’exemple proche c’est évidemment Picasso, dont la

référence est plus qu’assumée. Extrêmement maîtrisées,

ses séries de dessins à l’encre de Chine semblent

obtenues d’un seul trait, comme se plaisait à le faire

le maître espagnol. Les lignes peuvent se montrer

précises, fourmillantes de griffures et de détails ou

réduites à l’essentiel et à la limite de l’abstraction

(« Hommage

à Guernica »,

2006). Mais la virtuosité du dessin de Moscona puise

aussi sa source dans l’observation de l’œuvre de Lajos

Szalay, artiste hongrois installé en Argentine dans les

années 1950. Moscona étudie de manière approfondie son

dessin et son admiration s’exprime à travers sa propre

production, à la filiation revendiquée.

La prédominance du trait se retrouve dans les oeuvres

peintes. Cloisonnées à l’intérieur de lignes fines

tracées au crayon, les teintes subtiles de l’acrylique

traitée comme de l’aquarelle ; rose, orangé, mauve

ou vert tendre, adoucissent la puissance expressive du

dessin, tandis que dans d’autres toiles, l’acrylique est

utilisé en aplats de couleurs franches, serties d’épais

contours qui évoquent la composition des vitraux.

Il

en résulte une oeuvre que l’on peut qualifier de «

figurale »1 et d’expressionniste, le type de personnages

de Sergio Moscona, constituant un des aspects les plus

caractéristiques de son travail. Hommes, femmes, enfants

peuvent paraître grotesques : les têtes semblent trop

volumineuses pour les corps, les nez tordus, les regards

chassieux. Tantôt les visages expriment la béatitude,

tantôt ils ressemblent à des masques mortuaires. Ces «

gueules » balafrées de grands à-coups qui rappellent les

sociétés primitives, ces bouches ouvertes sur l’os des

dents, à la manière de Bacon, ce sont à la fois des

types et des individus, non dénués d’un certain

prestige.

Mais

il y a aussi quelque chose de religieux dans l’oeuvre de

Moscona. Tant du point de vue de la tradition formelle -

les séries « Problèmes

primaires sans pitié »

(2009), par exemple, ne sont pas sans parenté avec des

crucifixions et des descentes de croix – que du contenu.

A cet égard, « Les

fleurs brisées »,

sa dernière et nouvelle série présentée ici, semble

évoquer la douleur d’hommes dans l’attente d’une

absolution qui leur est refusée. Les animaux domestiques

souvent présents chez Moscona, passent au second plan.

La fleur que tendent les personnages est le fil

conducteur de la série. Ces fleurs sont fanées, brisées,

à l’image des rêves que poursuivent les hommes. Mais ne

traduisent-elles pas aussi leur espoir d’être pardonnés

? Et les images de Moscona ne demandent-elles pas

réparation pour des crimes qui ont laissé des traces

indélébiles ? En reprenant à son compte des techniques

et des questions fondamentales qui ont traversé

l’histoire de l’Art, Sergio Moscona montre une oeuvre

débordante d’humanité, tournée vers les autres. Si

certains artistes ont abandonné la peinture, Moscona,

lui, peint plus que jamais. Avec frénésie. Avec une joie

animale.

Marie-Josée

LINOU

Conservatrice en chef du patrimoine

Directrice des musées de Riom communauté

(Extrait

du texte consacré à S. Moscona -

Catalogue-Musée

Mandet – Exposition personnelle de novembre 2015 à

mars 2016)

« Il

n’est pas besoin de faire preuve de beaucoup de sagacité

pour dire que les tableaux de Moscona sont toujours

habités. Mais qu’est-ce qui occupe ces espaces ?

Qui vit sur ces terres ? Voilà qui est moins

évident. Pour ma part, je suggère : pas tout à fait

des hommes, pas tout à fait des bêtes, pas tout à fait

des choses ; ni un, ni plusieurs ; plutôt un

enchevêtrement de lignes (de forces) assumant les

diverses configurations d’où surgissent ses figures.

Ainsi, chaque personnage est un peu homme, un peu bête,

un peu chose ; à la fois un et plusieurs. Masque

passager, pli instable et momentané, improbable et

confus d’une multiplicité de traits en tension. Jamais

de point de départ sans équivoque, jamais une identité

cartésienne, claire et distincte. Jamais un individu

cuirassé dans ses certitudes.

Ainsi ses œuvres inquiètent. En elles s’accomplit de

façon portègne (1),

la prophétie nietzschéenne : avec Dieu, c’est

l’Homme qui meurt. Sergio Moscona dépeint les monstres

que nous sommes : nœuds opaques d’instincts,

pulsions, représentations et organes, pensées perverses

et affects misérables. Je vois dans la figure du monstre

l’un des fils conducteurs qui relie ses différents

travaux.

Et pourtant dans ses œuvres l’humain n’en finit pas de

dépérir. Comment résiste-t-il à son imminente

dissolution ? Non plus comme raison pure fièrement

auto-revendiquée, mais en tant que caresse. Les

bas-fonds sinistres et confus reflètent ça et là une

certaine tendresse. Dans leur dérive, ces êtres se

soutiennent mutuellement. Ils « sont à

plusieurs ». Et cela, non pas malgré leur

monstruosité, mais précisément en vertu de cette

insuffisance, de cette difformité, de cette porosité, de

cette instabilité propre aux monstres qu’ils

sont ».

Manuel MAUER

La

Tour abolie d’un météore

« Avec

ce sens du tragique qui a si souvent illuminé l’âme

hispanique, et notamment celle du Siècle d’or – du roman

picaresque avec le Lazarillo

de Tormes ou

de La

vie est un

songe de

Calderón de la Barca –, Sergio Moscona surgit dans le

monde de l’art d’aujourd’hui en flamboyant météore qui

n’a pas fini de jeter ses lueurs, fussent-elles parfois

crépusculaires, ironiques ou sardoniques. La trentaine,

le jeune peintre argentin pourrait, à l’image de

Sigismond, le héros du dramaturge, déclarer : « La

vie, c’est ce

songe que je fais à présent. »

L’homme, on ne peut en douter, le fascine ; cet

infiniment petit plongé au sein de l’infinitude, Moscona

n’en finit pas, au prix d’une insolente authenticité,

sans complaisance, se refusant au jeu de la séduction,

de frayer un chemin dans la multitude et le fracas, le

dépouillement et les mutilations – corps et âmes –,

d’aborder des êtres imbriqués qui s’étreignent, se

disputent un espace où ils semblent inexorablement

confinés ; des hommes saisis dans leur désolante

incomplétude, aux visages graves, comme griffés,

sillonnés de traits, de sillons de vies superposées,

strates d’un passé révolu dont on ne peut guère espérer

la moindre grâce. Dans une série d’encres acryliques sur

papier intitulée Les

architectes de la parole, une singulière

élévation de corps enlacés, la Babel hautement

symbolique ne dit rien qui vaille, sinon l’aventure

dérisoire d’une humanité en quête de la parole perdue,

d’un amour irrémédiablement éperdu ; Babel aurait-elle

fini de hanter les hommes ? Selon l’astrophysicien

Stephen Hawking : « Il

n’est pasnécessaire d’invoquer Dieu…

L’Univers peut, et s’est créé lui-même

à partir de rien. La création spontanée est la

raison

pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien, la

raison pour laquelle l’Univers existe et nous

existons. »

Florent

FOUNÈS

(Extrait

d’un texte écrit à l’occasion

d’une

exposition consacrée à S. Moscona,

à la

Galerie Corcia, en 2011)

|